Wer bin ich? – um sich mit dieser Frage überhaupt beschäftigen zu können, muss davon ausgegangen werden, dass es so etwas wie ein „Jemand“ oder eine Individualität überhaupt gibt. Und die Erfahrung, ein Jemand zu sein oder eine Individualität zu haben, entsteht im Kontrast zu anderen. Welche besonderen Eigenschaften oder Wesenszüge zeichnen mich aus, die andere nicht haben? Die wenigstens wollen ein homme moyen sein, ein absoluter Durchschnittsmensch. Unauffällig und nicht besonders. Deswegen arbeiten wir auch ständig an unserer Identität und unserer Individualität, feilen fleißig an unseren rauen Stellen oder versuchen gar, durch neue Erfahrungen ungeahnte Seiten an uns zu entdecken und hervorzuheben. Wir wollen an uns selbst wachsen, wollen fast schon aufklärerisch aus der selbstverschuldeten Un-Persönlichkeit hervortreten und uns eine einzigartige Gestalt geben, auf die wir stolz sein können. Vertikalspannung nennt Peter Sloterdijk das. Und als ein Wesen, das ständig mit sich selbst in dieser Spannung lebt, müssen wir den Menschen begreifen: „das heißt als ein Wesen, das von einem Differenzstress in Bezug auf sein eigenes Sein- und Werdenkönnen beansprucht ist. Der Mensch ist, wie man sagt, nie mit sich selbst identisch, er steht immer in einem Gefälle zu sich, in einem Mehr oder Weniger, in einem Hinaus oder Hinunter, er ist von vertikalen Kräften berührt und durchdrungen“ (Sloterdijk 2017: 210).

Nach diesem Mehr und Hinaus in seiner Identitätsbildung zu streben, dieser Akt, klingt nach einem heroischen Heraustreten aus sich selbst in die Welt. Als könne man sich bewusst dazu entscheiden, dieses – und nur dieses spezielle – Ich zu sein. Kann Identität so verstanden werden? Als schöpferisches Projekt der reinen Selbstschaffung? Bin ich nur der, weil ich mich zu dem gemacht habe? Habe ich alle Entscheidungen, die mein Ich prägen, so bewusst und radikal autonom getroffen, dass ich von mir als Selbst-Kreation sprechen kann? In Zeiten von Selbst-Optimierung, Selbst-Inszenierung und unbegrenzten Möglichkeiten, in denen immer alles so souverän, selbstbewusst und positioniert oder entschieden erscheint, muss man sich diese Fragen erneut stellen. Und es scheint nur allzu oft, als käme das alles aus der Person selbst. Als müsse man sich bei den ganzen Angeboten nur rational und selbstbewusst genug entscheiden und dann einfach zu diesem Ich, zudem man sich dann gemacht hat, bekennen.

Wenn das wirklich so wäre, warum tut man sich dann manchmal so schwer damit, zu wissen, wer man ist und wer man sein will? Doch bestimmt nur deshalb, weil man sich nicht genug anstrengt. Hadern mit sich selbst und seinen Selbstentwürfen gehört aber fundamental zu dem, was letztlich ein Ich werden will. So schreibt der Philosoph Hans Blumenberg: „Der Mensch ist das Wesen, das sich, so wie es sich mißlingen kann, als mißlungen zu empfinden vermag“ (Blumenberg 2014: 681). Dem Menschen ist es nicht nur möglich, diesen heroischen Moment der Selbsterkenntnis zu vollziehen, indem er einem Ideal seiner Selbst hinterher rennt und sich schöpferisch zur bestmöglichen Version seiner Selbst macht, sondern ebenso ist es dem Menschen auch möglich, „das von sich wahrgenommene Spiegelbild nicht wahrhaben zu wollen, weil es entweder dem inneren Selbstbild nicht entspricht oder dem Willensbild nicht genügt, das man verwirklichen wollte“ (ebd.).

Mit sich selbst zu hadern, wer man ist und sein will, gehört zur Identität dazu. Dadurch wird Identität mehrdimensional. Sie definiert sich nicht nur aus dem Prozess heraus, selbst ein bestimmter Jemand sein zu wollen, sondern bildet sich gleichsam als Effekt aus der Anstrengung, sich selbst zu definieren. Wir selbst sind immer auch Projektionen. Und diese Projektionen sind sozial konstruiert und damit kontingent. Daher können wir nicht einfach naiv werden, was wir immer schon sind, sondern müssen uns zu dem machen, der wir sein wollen. Das verläuft aber nicht linear, sondern entwickelt sich, erleidet Rückschläge, Verunsicherungen oder auch manchmal Sprünge nach vorne. Eine Identität zu entwickeln, stellt sich uns daher als eine fortwährende Aufgabe dar, die nie abgeschlossen werden kann.

Und überhaupt: Wer wir sein wollen, das kommt nicht genuin nur aus uns selbst. Es braucht die Stimmen der anderen, in deren Spiegelbild wir eine Ahnung davon gewinnen, wer wir sein wollen oder sein können. So münzt der selbsternannte Gelegenheitsphilosoph Günther Anders das alte Credo Descartes um: „Als unbezweifelbar da erfährt sich jeder von uns allein dann, wenn er von anderen als daseiend in Anspruch genommen wird. Im Unterschied zum Cartesischen Cogito ergo sum müßte der im Leben faktisch geltende Seinsbeweis lauten: Cogitor ergo sum – ‚man denkt an mich, also bin ich‘“ (Anders 1985: 70).

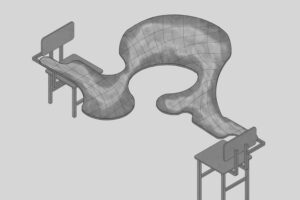

An uns wird aber nicht nur gedacht, sondern auch konkret adressiert. Gesellschaftliche Normen und kulturelle Ansprüche schaffen Erwartungshaltungen, die wir verinnerlichen und nach denen sich auch unsere Selbstbewertung im Spiegel misst. Es entstehen gesellschaftliche Kraftfelder, die sich überlagern und – oft auch gegenläufige – Erwartungen schaffen, zwischen deren Kräfte wir uns zerrieben und zerrissen fühlen können. Mit Georg Simmel könnte man das die Kreuzung sozialer Kreise nennen, Niklas Luhmann würde die Person als Konglomerat verschiedener Systemerwartungen bestimmen und Ralf Dahrendorf vom homo sociologicus sprechen, der die ärgerliche Tatsache der Gesellschaft sei. Dabei ist die Gesellschaft ärgerlich, „weil sie uns zwar durch ihre Wirklichkeit entlastet und vielleicht überhaupt erst die Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens gibt, weil sie aber andererseits uns stets und überall mit unübersehbaren Wällen umgibt, in denen wir uns einrichten, die wir bunt bemalen und bei geschlossenen Augen fortdenken können, die jedoch unverrückbar stehen bleiben“ (Dahrendorf 1974: 50).

Wir machen uns also nicht nur selbst, sondern sind auch durch über-individuelle Kräfte formbar. Und weil wir darüber hinaus auch formungsbedürftig sind, befindet sich Identität immer in der Spannung, sich im richtigen Grad zu unterwerfen: „Was später ‚ich‘ heißen wird, ist in seiner Verletzbarkeit angewiesen auf die Unterwerfung unter die ‚Welt der anderen‘, und es muss diese Unterwerfung noch aktiv bejahen, weil die einzige Alternative dazu die Preisgabe der eigenen Existenz wäre“ (Bröckling 2017: 64).

Werde, was du bist? – das ist wohl kaum so einfach, denn: man wird zu dem, der man ist, weil man als solcher angesprochen wird und es gleichsam werden muss, weil man sich zu gewissen Teilen dem identitätsbildenden Sog der Gesellschaft unterwirft. Nicht in einem konkreten Moment werden wir zu uns selbst, sondern in einem sich ständig wiederholenden Prozess sind wir Selbst-Schöpfer und Fremd-Geschöpf. Der Anspruch lautet daher vielleicht: „Mach dich zu dem, der du sein sollst. Sei Puppenspieler, obwohl du so oft ungeahnte Marionette bist.“

Das heißt nicht, dass wir uns selbst als repressiv wahrnehmen sollen. Es geht darum, weg von einem Gedanken zu kommen, der zu viel von uns in Form bewusster Entscheidungen abverlangt. Es geht darum, den Prozess in den Fokus zu rücken, der die Balance zwischen der gefragten Selbstverwirklichung einer vertikalen Spannung hält und gleichzeitig um die Unterwerfungen weiß, denen Menschen als soziale Wesen unterliegen.

Menschen entwickeln keine Identität nur deshalb, weil sie sich bewusst dazu entscheiden, dieser Jemand zu sein. Auch wenn der Zeitgeist den Anschein erwecken mag, sich nur souverän genug entscheiden zu müssen, um mit sich im Reinen zu sein, ist die Entwicklung einer Identität weder ein linearer Selbstentscheidungsprozess noch in dieser Form transparent. Stattdessen sind wir Jemande, weil wir uns austauschen, weil wir mit Freunden und andere Menschen ein Selbst erarbeiten, weil andere an uns denken und weil über-individuelle Kräfte uns Werte vorgeben, nach denen wir uns richten. Dazu braucht es auch immer wieder ein reflexives Moment, indem wir den Kreuzpunkt verschiedener identitätsgebender Kraftfelder hinterfragen. Dadurch sind Identitäten auch niemals stabil, sondern können sich ändern – und wir Menschen können uns misslingen oder als misslungen empfinden.

Quellen

Anders, G. (1985): Post festum. In: Tagebücher und Gedichte. München: C.H. Beck. S. 64–93.

Blumenberg, H. (2014): Beschreibung des Menschen. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Manfred Sommer. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bröckling, U. (2017): Der Mensch ist das Maß aller Schneider. Anthropologie als Effekt. In: Gute Hirten führen sanft. Über Menschenregierungskünste. Berlin: Suhrkamp. S. 45–70.

Dahrendorf, R. (1974): Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie. München: Piper. 3. Auflage 1988.

Sloterdijk, Peter (2017): Menschenverbesserung. Philosophische Stichworte zum Problem der anthropologischen Differenz. In: Nach Gott. Berlin: Suhrkamp. S. 210–228.