Das Denken übernehmen Computer in unserer Gesellschaft schon seit langer Zeit. Die Zukunft könnte ihnen jedoch eine Aufgabe in die Hände legen, die bisher nur dem Menschen vorbehalten war: das Kreativsein. Neben intelligenten Suchmaschinen und medizinischen Diagnosetools sind das neueste Spielzeug der KI-Branche nämlich Systeme, die Musik, Kunst und Lyrik erschaffen. Oder erzeugen? Können Maschinen überhaupt kreativ sein? Und noch viel wichtiger: Dürfen sie es?

Kreativ zu sein, das bedeutet, etwas noch nie Dagewesenes zu erschaffen – in der Kunst genauso wie in der Wissenschaft. Um einen Algorithmus zu bauen, der dazu fähig ist, muss zunächst einmal der zugrundeliegende Prozess verstanden werden. Der Mathematiker und Philosoph Henri Poincaré (1854–1912) formulierte seine Ansicht folgendermaßen: „To create consists of making new combinations of associative elements which are useful.“ Der Unterschied zwischen Originalität und Kreativität ist demnach der Nutzen, den eine Kreation besitzt (vgl. Mednick 1962: 220f.). Dieser Nutzen kann in der Ästhetik des Objektes liegen, zum Beispiel bei einem Kunstwerk. Er kann sich auch daraus ergeben, dass wir das Objekt interessant finden, beispielsweise im Hinblick auf neue Erkenntnisse. Um solche Eigenschaften in einem Computerprogramm zu verwenden, benötigen wir eine mathematisch korrekte Formulierung für sie. Eine Möglichkeit dafür bietet die Formale Theorie der Kreativität, die auf den 1963 geborenen deutschen Professor der Informatik Jürgen Schmidhuber zurückgeht (vgl. Schmidhuber 2012: 1).

Seiner Theorie zufolge empfinden wir etwas als ästhetisch oder interessant, wenn es Daten auf eine für uns neuartige Weise darstellt. Wenn ein Kunstwerk eine bisher unbekannte Verbindung in unserem Weltmodell erschafft, wie zum Beispiel ein kubistisches Gemälde die Wirklichkeit mit geometrischen Formen verknüpft, dann haben wir an diesem Kunstwerk Freude, da wir etwas gelernt haben. Wenn ein Gesicht Symmetrien aufweist, gibt es darin wiederkehrende Muster, die das Abspeichern der Bilddaten im Gehirn erleichtern – also finden wir es ästhetisch. Schönheit bedeutet in diesem Zusammenhang also Eleganz und Simplizität, nicht auf der visuellen Ebene, sondern auf der informativen:

„The value of an aesthetic experience is not defined by the created or observed object per se, but by the algorithmic compression progress (or prediction progress) of the subjective, learning observer.”

(Schmidhuber 2012: 4)

Die Freude, man könnte auch sagen intrinsische Belohnung, die wir beim Anblick eines Kunstwerkes verspüren, ist also direkt mit dem Lernprozess verbunden, den das Werk in uns auslöst. Die grundlegende Idee der Formalen Theorie der Kreativität liegt nun darin, dass der Künstler durch sein Schaffen diese intrinsische Belohnung, modelliert durch eine mathematische Funktion, maximieren möchte. Sie hängt direkt von seinem Fortschritt in der Datenverarbeitung ab – je kompakter er Informationen im Vergleich zur Vergangenheit speichern kann oder je besser sein Modell der Wirklichkeit wird, desto größer die Belohnung.

Diese Theorie ist mathematisch genug, um sie in Formeln darzustellen: r(t) bezeichnet die Belohnungsfunktion zum Zeitpunkt t. Der Agent versucht nun zu jedem Zeitpunkt j mit seiner Handlung die erwartete Summe aller zukünftigen r(t), also für alle t > j, zu maximieren. Das Modell konkretisiert die Berechnung dieses Wertes anhand von statistischen Methoden und einer individuell wählbaren Belohnungsfunktion (zum Beispiel bei digitalen Kunstwerken eingesparte Bits an Speicherplatz).

Mithilfe einer Methode aus der Künstlichen Intelligenz, dem Reinforcement Learning, kann nun statt einem Menschen auch ein Computer diesen Wert für sich maximieren. Dazu benötigt er lediglich vier Komponenten: Ein Weltmodell, das anpassbar ist und seinen aktuellen Wissensstand widerspiegelt. Einen Lernalgorithmus, der laufend neue Informationen erkennt und das Weltmodell anpasst. Eine intrinsische Belohnungsfunktion, die die Verbesserungen des Weltmodells misst. Und zuletzt den Reinforcement Learner, einen Optimierungsalgorithmus, der anhand der Belohnungsfunktion entscheidet, welche Handlungen die Belohnung in der Zukunft maximieren. (vgl. Schmidhuber 2012: 8)

Schmidhuber zeigt an mehreren Beispielen, dass mit diesen Zutaten auch ein Programm zum kreativen Agenten werden kann – wenn auch zugegebenermaßen nach einem langen, oft frustrierenden Prozess (Schmidhuber 2012: 11). Wer das Ergebnis betrachtet, könnte einerseits überrascht sein, denn tatsächlich kann das Werk des Algorithmus als ästhetisch und kreativ bezeichnet werden, und andererseits enttäuscht: Was für den Algorithmus mit seinem eingeschränkten Wissen neu und interessant erscheinen mag, ist für einen Menschen mit einem weitaus umfassenderen Weltbild eventuell reizlos.

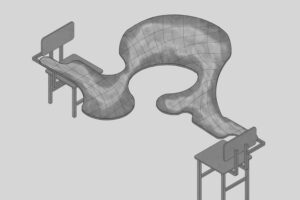

Schmidhubers Algorithmus ist ein vergleichsweise simpler Ansatz zum künstlichen Erzeugen von Kreativität. Andere Methoden sind sogar so aufgebaut, dass nicht einmal der Konstrukteur weiß, was im Inneren seines Modelles vorgeht (vgl. Miller 2020: 247). Diese sogenannten Generative Adversarial Networks (GAN) haben noch viel raffiniertere Werke hervorgebracht als Schmidhubers Methode. Trotzdem wird auch bei ihrem Betrachten offensichtlich, dass Algorithmen in dieser Hinsicht allenfalls ein Werkzeug für den Menschen sind – oft müssen die ausgegebenen Bilder sorgfältig selektiert werden, um brauchbare Werke zu erhalten. Schmidhuber argumentiert an der Stelle jedoch, dass dieser Unterschied zwischen Mensch und Maschine nicht qualitativ bedingt ist, sondern vielmehr quantitativ: Das menschliche Gehirn besitzt aktuell trotz des rasenden technischen Fortschritts noch erheblich mehr Speicher- und Rechenkapazitäten als jeder Computer, es kann auf jahrzehntelanges Training zurückgreifen und bedient sich kognitiver Lernprozesse, die sich über Jahrtausende hinweg optimiert haben (vgl. Schmidhuber 2012: 9f).

Dementsprechend ist es gut möglich, dass mit fortschreitenden technischen Möglichkeiten ein Computer eines Tages genauso kreativ sein kann wie ein Mensch. Computergrafik-Spezialist Karl Stiefvater sieht in der Modellierung der menschlichen Kreativität ohnehin nur ein mathematisches Problem: „I like artistic creativity, [but] I am not of the belief that [that creation] is supernatural. It’s a mechanism — a cogwork.” (vgl. Levy 2015) Tatsächlich ist es bereits heute so, dass wir nicht immer zwischen menschlicher und maschineller Kunst unterscheiden können: In einem Blindversuch zogen menschliche Tester sogar die Bilder der Künstlichen Intelligenz AICAN den menschengemachten der Baseler Kunstmesse 2016 vor (vgl. Miller 2020: 248).

In jedem Fall wird deutlich, dass ein Algorithmus prinzipiell dazu fähig ist, neue, kreative Inhalte hervorzubringen. Das zeigt sich zusätzlich durch das zunehmende Erscheinen von KI-Bildern auf dem Kunstmarkt: Im Jahr 2018 versteigerte das Auktionshaus Christie’s das KI-Gemälde „Edmond de Belamy“ für 432.500 US-Dollar. Jenes Gemälde ist mit der algebraischen Formel signiert, deren Wert für seine Entstehung optimiert wurde – ein klares Signal, wer hier als Künstler gewürdigt werden soll. Richard Lloyd, der den Verkauf organisierte, äußerte sich dazu mit den Worten: „It may not have been painted by a man with a powdered wig, but it is exactly the kind of artwork we have been selling for 250 years.” (vgl. Christie’s 2018).

Das legt die Frage nahe, was uns in den nächsten 250 Jahren erwartet. Dass die Künstliche Intelligenz die Berufsgruppe der Künstler ersetzen wird, gilt inzwischen als unwahrscheinlich (vgl. Christie’s 2018): Die Kunst, die von KIs stammt, kann zwar ästhetischen oder informativen Standards genügen und sogar Gefühle in uns hervorrufen. Sie ist jedoch kein Medium und kann nicht der zwischenmenschlichen Kommunikation von Eindrücken dienen, wie es manche menschliche Kunstwerke tun.

Wie Schmidhuber bereits selbst erkannt hat, lauert eine Gefahr an ganz anderer Stelle: „Some say one should not try to nail them down formally“, räumt er über die Begriffe Schönheit und ästhetische Freude ein. Der Versuch, etwas so Vielfältiges und Freies wie Kreativität einzufangen in einem Käfig der Mathematik und Rationalität ist genauso verlockend und gleichzeitig verhängnisvoll, wie einen Blick auf das Christkind erhaschen zu wollen. Jede Theorie über Kreativität, die mehr sein will als nur eine Ergänzung des Begriffes, droht, den Zauber zu zerstören. Denn am interessantesten ist und bleibt auch in Zukunft das, was eben nicht erklärt werden kann.

Literatur

Christie’s (2018): Is artificial intelligence set to become art’s next medium? In: www.christies.com, 12.12.2018. Online verfügbar unter: https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx [Zugriff: 02.07.2020].

Levy, S. (2015): Inside Deep Dreams: How Google Made Its Computers Go Crazy. In: www.wired.com, 12.11.2015. Online verfügbar unter: https://www.wired.com/2015/12/inside-deep-dreams-how-google-made-its-computers-go-crazy/ [Zugriff: 03.07.2020].

Mednick, S. A. (1962): The Associative Basis of the Creative Process. In: Psychological review, 69(3). S. 220–232.

Miller, A. (2020): Can AI Be Truly Creative? In: American Scientist, 108(4). S. 244.

Schmidhuber, J. (2012): A Formal Theory of Creativity to Model the Creation of Art. In: Computers and Creativity. MIT Press. S. 323.