Güte bedeutet nicht entsagen

(Wisława Szymborska)

Nach der Erzählung des Aristophanes in Platons Gastmahl gab es einst ein ganz anderes Geschlecht unter den Menschen:

„Denn zunächst einmal gab es drei Geschlechter unter den Menschen, während jetzt nur zwei, das männliche und das weibliche; damals kam nämlich als ein drittes noch ein aus diesen beiden zusammengesetztes hinzu, von welchem jetzt nur noch der Name übrig ist, während es selber verschwunden ist.“ (Platon 189C–190B)

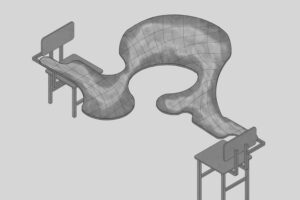

Ein solches „Mannweib“ (ebd.) zeichnete sich durch seine runde Form und dadurch aus, dass es alle Gliedmaßen doppelt besaß. Da sie gegen die Götter aufbegehrten, beschloss Zeus, die Körper der mannweiblichen Menschen zu zerteilen. In Folge fanden sie ihre andere Hälfte „mit sehnsüchtigem Verlangen“ (Platon 190E–191D) und „schlangen die Arme umeinander und hielten sich umfaßt, voller Begierde, wieder zusammenzuwachsen…“ (ebd.). Sie bedrängt der Wunsch nach Verschmelzung einerseits, die Rückkehr zu einem ursprünglichen Zustand andererseits. Hierin finden wir zwei problematische Haltungen der Liebe, die meines Erachtens auch heute noch maßgeblich unser Verständnis von Liebe prägen. Der Wunsch nach Wiedervereinigung beschreibt die Sehnsucht nach der Rückkehr zu dem, was war, weil das, was war, als gut und wünschenswert erachtet wird gegenüber dem, was kommen könnte. Er verhindert Entwicklung. Denn Liebe bedeutet hier entweder Stagnation oder den Wunsch nach der Rückkehr zur unmöglich erreichbaren Vergangenheit. Letzteres wird in der psychologischen Literatur als Regression bezeichnet (vgl. Freud 1920: 247; auch Küchenhoff 1999: 190). Darüber hinaus ist die Verschmelzung eine nicht minder problematische Figur für die Liebe. Sie überwindet keine Grenzen, sie zerstört sie. Sie lässt Individuen nicht Individuen sein und kann daher nur enttäuschen, weil wir als Menschen gleichsam dazu verurteilt sind, Individuen zu sein.

Dieser Beitrag soll zeigen, dass die Liebe das Versprechen einer Haltung erfordert, die Personen Person sein lässt. Es geht dabei nicht darum, die Entstehung von Liebe zu erklären oder Formen der Liebe zu untersuchen, sondern darum zu verstehen, was Liebe überhaupt bedeutet. Was wir dabei versuchen müssen zu verstehen, ist, dass Liebe nicht nur Einheit und Verschmelzung bedeutet. Sie benötigt auch eine Form von Trennung und ist damit eine Erfahrung der radikalen Fremdheit des Anderen, die in der Liebe anerkannt und zugleich überwunden wird. Der wohl klarste und zugleich komplizierte Ausdruck dieser Haltung findet sich in dem Augustinus zugesprochenen Satz amo: volo ut sis – ich liebe: ich will, dass du bist. So verstanden ist die Liebe kein Gefühl, sondern eine Form von Beziehung, im Unterschied zu allen Gefühlen, die in der Liebe auftauchen. Hieraus ergibt sich ein anderes Verständnis der Zweiheit, das einem Seiltänzer gleicht in empfindlicher Balance zwischen Verschmelzung und Trennung. Liebe ist damit die einzige Form menschlichen Miteinanders, die den Anderen als ganz Anderen anerkennt und die Kluft zwischen dir und mir gleichzeitig überwindet. Es ist damit nicht gesagt, dass Liebe als Vorbild aller Formen menschlicher Vergemeinschaftung herhalten sollte. Das wäre nicht nur schlechthin unmöglich und damit ein beklagenswerter Umstand, sondern geradezu ein Unheil für die Welt. Hannah Arendt beschreibt das ikonisch in einem Interview: „wenn man also die Liebe an den Verhandlungstisch bringt, um mich mal ganz böse auszudrücken, so halte ich das für ein ganz großes Verhängnis.“ (Arendt 2005: 65) Das Verhängnis liegt allerdings nicht im Bösen, das die Liebe produzieren kann, in der Leidenschaft, dem Hass, der Eifersucht, sondern in ihren ethischen Implikationen: Die Anerkennung der radikalen Fremdheit der Person überwindet alle Grenzen und trübt damit nicht nur das eigene Urteil, sondern verhindert die Vorstellung des Bösen im Anderen überhaupt. Die meisten Formen der Vergemeinschaftung brauchen diese Grenzen allerdings. Salopp formuliert: Man kann den Nazi lieben, ein Akteur im politischen Geschehen sein sollte er allerdings nicht. Gleichzeitig kann die Liebe „in ihrer existentiellen Hingabe […] durch die Übergabe in andere gesellschaftliche Sphären überfordert werden“ (Tömmel 2016: 355). Wir sollten also die Liebe nicht als die Beziehung schlechthin verstehen, doch können wir etwas von ihr lernen.

Auf der Suche nach Antworten darauf, was Liebe eigentlich bedeutet, ist es lohnenswert, die christliche Tradition zu befragen, begreift sich doch das Christentum als Religion der Liebe. In der Bergpredigt interpretiert Jesus das Gebot der Nächstenliebe radikal: „Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters […] im Himmel werdet; […] Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist!“ (Mt. 5, 44–45, 48) Die einfache Formulierung der Nächstenliebe trügt. Denn sie ist erzwungen; sie ist nicht wählerisch (vgl. Bultmann 1930: 244) und gilt jedem, insofern jeder göttlichen Ursprungs ist. Es ist nicht die Person, die liebenswürdig ist, sondern Gott und das Göttliche in jedem. Die Liebe zu Gott kommt in der Sache aber dem Verhältnis nahe, das die Liebe bezeichnet, da sich Gott als der ganz Andere unserem Zugriff immerzu entzieht. Der Preis dafür, Gott in allen zu lieben, ist allerdings die absolute Trennung und die völlige Aufgabe meiner selbst; ein Verhältnis, dass für Menschen kaum vorstellbar ist. Alle zu lieben bleibt das Privileg Gottes. Das sind Komplikationen, die hier nicht vertieft werden können. Wesentlich ist, dass die christliche Nächstenliebe eine Vorstellung von Liebe nahe legt, die dem Menschen qua Menschsein zukommt und nicht aufgrund seiner jeweiligen Individualität. Liebe aber gilt der je einzigartigen Person, die weit mehr ist als der Mensch als Gattungswesen. Sie beruht auf dem Grund einer freien Gabe an die Person und ist wählerisch. Was wir im Folgenden verstehen müssen, ist, dass der scheinbare Widerspruch zwischen Freiheit und Individualität einerseits und Abhängigkeit andererseits eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille meint. Aus der Psychoanalyse wissen wir zwar, dass jede Liebe auch „Übertragungsliebe sei, weil sie immer auch den verlorenen Objekten der Kindheit gelte“ (Küchenhoff 2013: 129f.) bzw. eine „Wiedergutmachung“ (vgl. Klein: 1937) der unbewussten Aggressionen des Kindes gegen die Eltern; doch auch die Einsicht, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind, kann nicht das Ende von Freiheit bedeuten.

Das Verhältnis von Freiheit, Individualität und Abhängigkeit findet in dem bereits oben erwähnten Satz von Augustinus seinen klarsten Ausdruck: amo: volo ut sis – ich liebe: ich will, dass du bist. Arendt interpretiert den augustinischen Satz, indem sie das Sein des du bist nicht als Wesen und damit als zeitlos begreift, sondern als Identität einer Person, die historisch und damit notwendig kontingent ist. Identität kann dann nur in der Rückschau erinnert und erzählt werden; in letzter Konsequenz also: nach dem Tod der Person. Identität bedeutet demnach für die Lebenden im Wesentlichen Potential. Sinngemäß ist volo ut sis dann nicht ‚ich will, dass du bist, wer du wirklich bist‘, sondern:

„Ich will, daß Du seist – wie immer Du auch schließlich gewesen sein wirst. Nämlich wissend, daß niemand ‚ante mortem‘ [dt. vor dem Tod C. D.] ist, der er ist, und vertrauend, daß es gerade am Ende recht gewesen sein wird“ (Arendt 2003: 276 f).

Damit öffnet sie einen Raum für Entwicklung in der Liebe, der immer die Individualität des Anderen berücksichtigt. „Liebe ist die Bejahung von Sein und Werden.“ (Tömmel 2013: 316) Im volo ut sis sind dabei zwei scheinbar widersprüchlichen Motive enthalten, die die Liebe ausmachen: volo (dt. ich will) und ut sis (dt. dass du bist). Das ich will ist nicht das bloße Versprechen, sondern durchaus ambivalent. Als mein Wille kann er niemals unser oder dein Wille sein. Der Wille kann das Wir wollen, aber nicht sagen: ‚Wir wollen‘. Er ist in letzter Konsequenz immer übergriffig, da er das meinige auf den Anderen projiziert. In der Sprache der Psychologie: Der Andere ist immer Objekt meiner Bedürfnisse, insofern ich sie auf ihn projiziere (vgl. Küchenhoff 2013: 150). Gleichzeitig ist der Wille auch immer Preisgabe meiner Selbst, denn er ist „das innere Vermögen, mit dem Menschen entscheiden, ‚wer‘ sie sein werden“ (Arendt 2008: 210). Bedürftigkeit und Selbstsein drücken sich gleichermaßen im volo aus. Im ut sis passiert nun etwas anderes. Der Andere wird in seiner für mich unerreichbaren Andersheit anerkannt. Die Bindung des Willens an das Bestehen der Kontingenz des Anderen geschieht kraft der Liebe, ja sie ist Liebe. Diese paradoxe Bewegung hat Otto Kernberg in die schönen Worte gekleidet:

„Love is the revelation of the other person’s freedom. The contradictory nature of love is that desire aspires to be fulfilled by the destruction of the desired object, and love discovers that this object is indestructible and cannot be substituted“ (Kernberg 1995: 44)

Der Wille macht den Anderen zum Objekt und wird ihn in letzter Konsequenz zerstören. Unersetzbar ist der Andere, weil er mir im anhaltenden Dialog verstehend Heimat ist; auch, weil er mir in der Berührung zeigt, dass mein Körper liebenswert ist wie er ist. „Die Unmittelbarkeit sinnlicher Begegnung ist, soll sie erfüllt sein, eine, die Abstand schafft, dort wo die Nähe am größten ist… [und zwar C. D.] im Sinne einer Befreiung der Sinnlichkeit von Zielen, Zwecken und Verwendung.“ (Küchenhoff 2007: 126) Mit anderen Worten: unersetzbar ist er auch, weil er unser Bedürfnis nach Verschmelzung befriedigt.

In dem Gedicht Verliebte von Wisława Szymborska wird die Trennung bereits im Moment des Verliebens gedacht. Das Trennen spielt hier also schon in der frühen Begegnung eine Rolle und kehrt uns als Verdrängtes im Traum wieder: „Und wenn wir einschlafen, / sehn wir im Traum die Trennung. / Doch dieser Traum ist gut, / ja dieser Traum ist gut, / weil wir davon erwachen.“ Es ist nicht die Angst vor der Trennung, die hier heraufbeschworen wird; auch nicht die Hoffnung, dass wir die Trennung überstehen. Das davon des letzten Verses bezeichnet nicht bloß ein Heraustreten aus dem Traum, sondern eine Konsequenz. Der Traum ist gut. Denn die Trennung lässt uns erwachen. Sie ist es, die uns den Anderen als unerreichbar Anderen vergegenwärtigt und erst dadurch, dass uns der Andere die Liebe in Freiheit schenkt, sind wir. Im Wir suchen wir nach Du und durch Du wird uns Ich vergegenwärtigt. Wie zu Beginn erwähnt, können wir etwas aus der Liebe lernen: nämlich dass nicht Einflussnahme, sondern das sein-lassen-Können des Anderen Grund der Humanität ist, mit anderen Worten: volo ut sis – ich will, dass du bist.

Quellen

Arendt, H. (2003): Denktagebuch. 1950–1973. München: Piper.

Arendt, H. (2005): Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk. München: Piper.

Arendt, H. (1998): Vom Leben des Geistes. München: Piper. 9. Auflage 2016.

Die Bibel. Einheitsübersetzung. Altes und Neues Testament. Stuttgart: Herder 2016.

Bultmann, R. (1930): Das christliche Gebot der Nächstenliebe. In: Glauben und Verstehen. Erster Band. Gesammelte Aufsätze. Tübingen: Mohr. S. 229–244.

Freud, S. (1920): Jenseits des Lustprinzips. In: Psychologie des Unbewußten. Freud-Studienausgabe Band III. Frankfurt am Main: S. Fischer. S. 213–272.

Kernberg, O.F. (1995): Love Relations. Normality and Pathology. New Haven: Yale University Press.

Klein, M. (1937): Liebe, Schuldgefühl und Wiedergutmachung. In: Gesammelte Schriften. Band 1. Schriften 1920–1945. Stuttgart: fromann-holzboog. S. 106–155.

Küchenhoff, J. (1999): Verlorenes Objekt, Trennung und Anerkennung. Zur Fundierung psychoanalytischer Therapie und psychoanalytischer Ethik in der Trennungserfahrung. In: Forum der Psychoanalyse. 15. Jg. 1999/03. S. 189–203.

Küchenhoff, J. (2007): …dort, wo ich berühre, werde ich auch berührt. In: Forum der Psychoanalyse. 23. Jg. 2007/02. S. 120–132.

Küchenhoff, J. (2013): Der Sinn im Nein und die Gabe des Gesprächs. Psychoanalytisches Verstehen zwischen Philosophie und Klinik. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.

Platon (o. J.): Das Gastmahl. In: Sämtliche Werke. Erster Band. Berlin: Lambert Schneider.

Szymborska, W. (1996): Hundert Freuden. Gedichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Tömmel, T.N. (2013): Wille und Passion. Der Liebesbegriff bei Heidegger und Arendt. Berlin: Suhrkamp.