In der Fremde zu sein bzw. dort die oder der Fremde zu sein, zwingt zur Reflexion über die eigene Identität. Das Überqueren von geographischen, politischen oder kulturellen Grenzen und das damit verbundene Nicht-Angehören zu einem bestimmten, gefestigten Territorium bzw. das Aufwachsen in einer Bi- bzw. Multikulturalität, nimmt der Identität ihre Selbstverständlichkeit und führt immer wieder zur Konfrontation mit der Frage nach ebendieser Identität.

Deutschlands Bevölkerung ist im Zuge der Gastarbeiteranwerbung der 50er/60er Jahre diverser und bunter geworden. Derzeit haben 23% der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund. Obwohl viele von ihnen bereits in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, dort geboren, aufgewachsen und sozialisiert sind und noch nie in einem anderen Land gelebt haben, werden sie in Statistiken als Ausländerinnen und Ausländer verzeichnet. Und auch außerhalb statistischer Erhebungen werden Migrantinnen und Migranten, ob wegen ihres Aussehens, ihres Namens, mit ihrer Andersartigkeit konfrontiert und somit impliziert, sie würden noch immer nicht dazugehören, da sie doch anders seien als die Mehrheit.

Identität greifbar zu machen, ist schwierig. Bei Migrationserfahrungen erschwert das die Identitätsfindung umso mehr. Migration scheint eine eindeutige Zugehörigkeit unmöglich zu machen. Menschen und Gruppen, die über Generationen hinweg in Deutschland leben und sich dort ein Zuhause und einen Freundeskreis aufgebaut haben, stehen gleichzeitig in engem Kontakt zu ihrer Familie im Heimatland und fühlen sich ihnen verbunden. Sie feiern die hiesigen Feiertage und Feste sowie auch diese, die sie aus Kindheitstagen oder durch ihre Vorfahren kennen. Ihr Leben ist nicht einzig und allein durch eine eindeutige Zugehörigkeit geprägt, sondern durch eine mehrfache und kombinierte Zugehörigkeit – und damit verbunden allen Chancen und Herausforderungen, die diese Zugehörigkeiten mit sich bringen.

Abhängig davon, welcher Beweggrund zur Migration geführt hat und welche Erfahrungen Migrantinnen und Migranten im Aufnahmeland gemacht haben, wird der Einfluss, den die Heimatkultur auf die Identität von Migrantinnen und Migranten hat, unterschiedlich sein: Die einen leben die Kultur ihres Herkunftslandes auch in ihrem neuen Land offen aus, die anderen wollen diese ablegen, sich assimilieren, deutsch werden. Und dann gibt es noch diese, die ein Mittelmaß beibehalten wollen. Von Generation zu Generation mag sich dies unterscheiden.

Aber die Frage lautet, was bedeutet Identität in unserer heutigen schnell wandelnden, globalisierten und multikulturellen Welt? Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen machen biographische Diskontinuitäten zum Normalfall, gerade im Kontext von Migrationen. Die klassischen Identitätsmodelle können in dieser Postmoderne nicht mehr gelten, Identität ist flexibel, offen und ohne festen Kern zu verstehen, daher ist sie nie abgeschlossen und vollkommen, sondern wandelbar. Die Annahme, dass es einen festen Identitätskern gebe, der sich in der Kindheit und Adoleszenz herausbilde und zum Ende der Adoleszenz weitgehend gefestigt sei, kann im Kontext von Migration nicht gestützt werden.

Durch die Auflösung von klaren nationalen und kulturellen Zugehörigkeiten sind die „großen kollektiven Identitäten der Klasse, der ‚Rasse‘, des sozialen Geschlechts und der westlichen Welt“ (Hall 1994) nicht mehr zeitkonform und somit auch nicht mehr als homogene Gruppen zu verstehen.

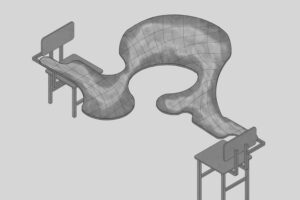

Aus diesem Grund wurden neue und an die gesellschaftliche Wandlung angepasste Identitätsmodelle entwickelt. Hier steht die Verknüpfung einzelner, scheinbar miteinander unvereinbarer Elemente aus diversen Kulturen im Mittelpunkt, wie beispielsweise die „segmentierte Identität“ (Pries), die „Patchwork-Identität“ (Keupp), die „Sowohl-als-Auch-Identität“ (Beck) oder die „hybride Identität“ (Bhabha).

All diese Modelle zeichnen sich durch ein nebeneinanderher Existieren vermeintlich widersprüchlicher Elemente aus. Bei der hybriden Identität beispielsweise ist Identität als Konstrukt anzusehen, welches sich aus Diskursen, Interaktionen und kulturellen Begegnungen entwickelt. Historische, kulturelle oder politische Erfahrungen gestalten und prägen Identität (vgl. Hall 1994). Hybridität lässt sich daher „re-interpretieren als Fähigkeit, sich aktiv zu verhalten gegenüber den differenzierten Anforderungen ‚ethnischer‘/kultureller Vielfalt in den gegenwärtigen Gesellschaften“ (Räthzel 1999). Die Chance für jede und jeden einzelne/n liegt hier in der Kompetenz, durch den Rückgriff auf verschiedene kulturelle Erfahrungen mehr Ressourcen für die eigene Handlungsfähigkeit entwickeln zu können und somit flexibler und weitsichtiger auf die Anforderungen des modernen Lebens reagieren zu können.

Solche Identitätsmodelle folgen der Auffassung, dass „jeder Mensch an mehreren, sich widerstreitenden, aber koexistierenden Kulturen teilhat, seine individuelle Identität also aus der Verarbeitung unterschiedlicher, koexistierender kollektiver Identitäten erwächst“ (Geiger 1987). Migration kann also als Chance sowohl für die Migrantin und den Migranten selber (im Sinne eines Autonomiegewinns) als auch für die Gesellschaft (im Sinne von Kulturentwicklung) sein.

Quellen

Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.) (2018): Bevölkerung mit Migrationshintergrund I. Online verfügbar unter: http://www.bpb.de/wissen/NY3SWU,0,0,Bev%F6lkerung_mit_Migrationshintergrund_I.html. [Zugriff: 20.06.2019].

Geiger, K. F. (1987): Kulturelle Identität – Kritische Anmerkungen zur Diskussion über Kin- der und Jugendliche in der Bundesrepublik. In: Köstlin, K. (Hg.): Kinderkultur. Bremen. S. 219–236.

Hall, S. (1994): Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften 2. Hamburg: Argument-Verlag.

Räthzel, N. (1999): Hybridität ist die Antwort, aber was war noch mal die Frage? In: Kossek, B. (Hg.): Instruktionen – Interaktionen – Interventionen. Hamburg. S. 204–219.