Professor Dr. Gabriele Gramelsberger, Wissenschaftsphilosophin, hat vor Kurzem die Professur für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie übernommen. Seit vielen Jahren forscht sie unter anderem dazu, wie sich die Wissenschaft durch den Computer verändert. Das ist auch ihr Schwerpunkt im Rahmen des neuen Zentrums für interdisziplinäre Wissenschafts- und Technikphilosophie (Human Technology Centre ‑ HumTec).

philou.: Frau Gramelsberger, vor kurzem wurde an der Philosophischen Fakultät ein neues Zentrum gegründet. Was hat es damit auf sich? Worum soll es dabei gehen?

G: Das Zentrum hat drei thematische Schwerpunkte: Einmal, wie sich Wissenschaft und Technik selbst verändern und der zweite Schwerpunkt ist, wie Wissenschaft und Technologien auf die Gesellschaft wirken und innerhalb dieser Gesellschaft für Veränderungen sorgen. Die Frage ist dabei, welche Transformationen dies zur Folge haben wird. Und drittens, wie computerbasierte Methoden auf Sozial- und Geisteswissenschaften wiederum zurück angewandt werden können – das ist das, was unter Digital Humanities oder Computational Social Sciences verstanden wird. Das ist in meinen Augen eine interessante Mischung aus Philosophie, Ethik, Psychologie, Techniksoziologie und Informatik; auch weil es nicht nur rein klassisch als „Science and Technology Zentrum“ geführt wird. Jeden interessiert im Moment, was jetzt hier in Aachen so passiert.

philou.: Und gibt es auch innerhalb des Zentrums interdisziplinäre Forschungszwecke, also greift das ineinander oder forscht jeder für sich?

G: Das wird sich zeigen. Also natürlich muss erstmal jeder Lehrstuhl für sich seinen Themenschwerpunkt aufbauen und entsprechend etablieren. Es gibt mehrere Überschneidungsfelder, das ist einmal das Thema der Computational Methods – auch Techniksoziologie wird sich vielleicht damit beschäftigen, aber das wird sich dann zeigen. Dann gibt es sicherlich einen Schwerpunkt, der sich mit kognitions- und neurowissenschaftlichen Schwerpunkten auseinandersetzt, auch von Seiten der Psychologie. Wie sich das dann in den Kooperationen zeigt, weiß ich nicht. Das wird auch noch eine Weile dauern. Das ist jetzt wie gesagt meine Sicht, andere mögen das anders sehen.

philou.: Wir haben deswegen nach interdisziplinärer Forschung gefragt, weil wir uns vorstellen können, dass es einige Kommunikationsschwierigkeiten auch zwischen den verschiedenen Disziplinen gibt. Also haben Sie eine Vorstellung davon, welche Vor- oder auch Nachteile interdisziplinäre Forschung mit sich bringen könnte? Warum betreibt man interdisziplinäre Forschung auf der einen Seite und wo hakt es dann vielleicht auf der anderen Seite?

G: Interdisziplinäre Forschung ist wichtig, weil die Welt komplex ist. Mit reinen disziplinären Perspektiven kommt man – also wenn man wirklich an aktuellen Entwicklungen interessiert ist –, nicht mehr so ganz weit. Interdisziplinäre Forschung ist immer dann stark, wenn man auch selber disziplinär gut am Start ist. Eines der großen Probleme, das mit interdisziplinärer Forschung zu tun hat, meines Erachtens nach und wie Sie schon sagten, ist, Kommunikation herzustellen, also dass man nicht aneinander vorbeiredet. Man muss auf der einen Seite erstmal über die Konzepte und Begriffe reden: Verwenden wir die gleichen Begriffe oder meinen wir etwas völlig anderes? Wenn das geklärt ist, kann Interdisziplinarität gut funktionieren. Gleichzeitig darf man bei interdisziplinärer Forschung nicht die eigene Fragestellung aus der Disziplin vergessen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, dass das Zentrum durch die Professuren ja sowieso schon interdisziplinär angelegt ist. Es wird sehr darum gehen, welche Konzepte, Schnittstellen, Thematiken etc. hinsichtlich dieser Interdisziplinarität relevant sein werden. Dann sind wir ja auch alle in der Weise organisiert, dass wir auch transdisziplinär zusammen zu arbeiten. Ich verstehe interdisziplinär jetzt eher in den Geistes- und Sozialwissenschaften, also als Kooperationen in unserem Bereich; und transdisziplinär dann im Sinne eine Kooperation mit Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Mathematikern und Informatikern. Das, wie gesagt, funktioniert, wenn man ein gutes Standing in der eigenen Disziplin hat, hinreichend offen ist, um mit anderen zu kooperieren und ähnliche Fragestellungen und Probleme hat. Einfach zu sagen: So, wir sind jetzt interdisziplinär, jetzt macht mal was – das funktioniert nicht. Es muss Fragestellungen, es muss Probleme, es muss Themen geben, die es erfordern, warum man inter- oder sogar transdisziplinär an etwas herangeht. Und wenn man das hat, dann kann man, das glaube ich, viel erreichen.

philou.: Sie haben gerade die Unterscheidung gemacht: interdisziplinär innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften und transdisziplinär übergreifend zu den Naturwissenschaften. Da scheint es ja einen großen Unterschied in den Wissenskulturen zu geben – wo liegen die Unterschiede, was stößt sich da, was passt da irgendwie nicht so ganz zusammen?

G: Naja, die Methoden. Also zum Beispiel, wir haben in den Digital Humanities auch computationale Methoden, aber das ist eine andere Art, mit den Methoden umzugehen, als in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Diese haben ihr Wissen zum Großteil in computationaler Form, also in Algorithmen transformiert und generieren so wiederum neues Wissen. In den Geisteswissenschaften arbeiten wir anders, weil wir bedeutungsorientiert und hermeneutisch arbeiten – also mit der Interpretation und Analyse von Begriffen und Konzepten. Diese zwei Zugänge schließen sich nicht aus, aber sie sind auch nicht miteinander identisch und ich würde sie auch nicht ineinander überführen wollen. Es sind verschiedene Herangehensweisen. Klar, es gibt auch empirische Methoden bei uns – empirische Soziologie, empirische Literaturwissenschaft usw., aber die Physik macht das mit Experimenten und diese haben natürlich auch einen ganz anderen Gegenstand, den sie beforschen. Das könnten wir jetzt in dem Sinne nicht so machen.

philou.: Das heißt bei den Naturwissenschaften könnte vielleicht dieser einordnende, kontextualisierende Aspekt fehlen? Dass der Forschungsgegenstand mehr in Zahlen übersetzt wird – oder wie kann man das verstehen?

G: Ja, nicht nur. Da stehen natürlich wieder Theorien dahinter und Theorien sind wieder Begriffsgebilde wie bei uns auch. Natürlich arbeiten die Naturwissenschaften sehr viel mehr mit Zahlen, das ist ganz klar. Aber am Schluss kommen ja Methoden, Verfahren, tatsächliche Objekte oder Technologien heraus. Da entstehen ja auch Dinge – ganz materiell manifestieren sich da Konzepte und Ideen. Das ist bei uns wahrscheinlich eher weniger der Fall, außer man sagt, ein Buch ist jetzt eine dieser Manifestationen, oder ein Roman in den Literaturwissenschaften oder eine Theorie in der Philosophie. Ja, es ist schwierig, es gibt natürlich Unterschiede, aber es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten.

philou.: Und umgekehrt gefragt: Die Digitalisierung – verändert das auch nochmal die Wissenschaftskultur innerhalb der Geisteswissenschaften?

G: Digital Humanities simulieren nicht, sondern zielen vor allem darauf ab, große Datenmengen zu digitalisieren, um in Anschluss mit diesen zu arbeiten. So erreicht man mit Hilfe der Digitalisierung einfacher den Zugang zu großen Textkorpora. Darüber hinaus können Forschungsfragen nicht mehr nur nach einzelnen Inhalten gestellt, sondern direkt in größeren Dimensionen und Relationen empirisch bearbeitet werden. Dieses empirische Arbeiten ist nicht mit naturwissenschaftlicher Empirie zu vergleichen, ist aber dennoch vor allem innerhalb der kognitiven Literaturwissenschaft, der empirischen Psychologie und den Digital Humanities von großer Bedeutung. Es wird interessant werden, inwieweit sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird.

philou.: Also müssen die Leute, die klassische Methoden anwenden, keine Angst davor haben? (lacht)

G: Nein. Letztendlich müssen wir unsere inhaltlichen Fragen stellen wie bisher und die sind klassisch fundiert, also den epistemischen Hintergrund brauchen wir trotzdem noch.

philou.: Sie thematisieren in Ihren Arbeiten öfter Computersimulationen – auf welche beziehen Sie sich genau? Und wie wirkt sich das auf den Wissenschafts- und Forschungsprozess aus? Welche Erkenntnisse kann man daraus ableiten?

G: Seit 15 Jahren erforsche ich nun vor allem Klimasimulationen näher. Das ist quasi das Standardbeispiel für moderne Simulationen. Das Klima- und Wettersystem kann durch Gleichungen mathematisch beschrieben werden. In der Regel sind das sieben bis acht Gleichungen, sogenannte partielle Differentialgleichungen. Diese sind so eng miteinander verknüpft, dass daraus keine exakten Lösungen abgeleitet werden können, dafür sind sie zu komplex. Die einzige Möglichkeit besteht darin, für bestimmte Anfangswerte die diskretisierten Gleichungen zu berechnen und so Stück für Stück in die Zukunft zu extrapolieren. Zwar ist viel Rechenpower nötig, jedoch kann dann die Veränderung des Klimas in etwa vorhergesagt werden. Wichtig ist, dass man keine analytische Lösung der partiellen Differentialgleichungen hat, sondern die Lösung wird mit hinreichender Genauigkeit numerisch simuliert. Das nennt man auch Approximation. Wir können nie mit hundertprozentiger Genauigkeit vorhersagen, wie das Wetter morgen tatsächlich wird, da es sich allenfalls um Wahrscheinlichkeiten handelt.

Eine neue und interessante Perspektive bieten Klimasimulationen gerade, wenn sie als eine Art Selbstreflexionstechnologie interpretiert werden. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sind wir in der Lage, die Konsequenzen unseres Handelns auf die Umwelt hinreichend abschätzen zu können. Das ist eine völlig neue Erfahrung, da eine mögliche Zukunft auf uns zurückgespiegelt wird, also auf die Gegenwart, damit wir die Zukunft anders gestalten. Im klassischen – nicht im wissenschaftsphilosophischen – Sinne spricht man hier auch von Zukunftsprognosen. Die Klimaforscher bevorzugen den Begriff Klimaprojektionen.

philou.: Ergibt sich denn dann automatisch eine neue Form, wie mit diesen Zukunftsprognosen umgegangen werden kann?

G: Ich denke, ja! Interessant ist dies auch im logischen Sinne, da hier eine neue Modalität entsteht. Wir denken ja nicht nur zukunftsorientiert, sondern sprechen über eine tatsächlich verfügbare Zukunft – so, als könnten wir die Zukunft wirklich verändern, weil wir wissen, was uns erwartet, wenn wir nicht Veränderungen im Allgemeinen oder auch hinsichtlich unseres Handelns vornehmen. Da nehme ich immer gerne das Beispiel von Futur II: Die Welt wird wohl 2100 „untergegangen“ sein, wenn wir heute nicht unser Handeln verändern. Das ist ein Beispiel, aber es gibt weitere.

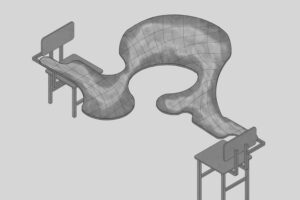

Ebenfalls sehr interessant ist, dass man mit Hilfe des Computers und einer Software theoriebasierte Designs produzieren kann, die dann mit maschineller Unterstützung realisiert werden können. Da etabliert sich ein Kreislauf, der in den letzten Jahren durch das 3D-Drucken nochmals an Fahrt aufgenommen hat. Also für den Maschinenbau wird das in Zukunft eine große Rolle spielen. Statt Ersatzteile für Maschinen über Jahrzehnte zu lagern, können solche Teile designt, gespeichert und bei Bedarf ausgedruckt werden. Zwar forscht man noch an geeigneten Materialien, aber für bestimmte Bereiche wird das schon gemacht.

Wenn ich aber in Zukunft nicht nur ein Ersatzteil, sondern die ganze Maschine ausdrucken lassen kann, dann sprechen wir von einer völlig neuen Art der industriellen Produktion. Im Computer lagern dann als Designs gespeichert unzählige zukünftige Objekte, die auf Knopfdruck realisiert werden können. Eine digitale Bibliothek zukünftiger Welten. Das ist noch etwas futuristisch gedacht, aber dahin geht es.

philou.: Also wären Futur-II-Welten in Form einer Simulation oder eines 3D-Designs Beispiele für einen erweiterten Begriff von Wissen?

G: Genau, das wären Beispiele dafür. Ich habe mich mit „3D-Druckern“ beschäftigt, die DNA künstlich herstellen können. Genauer nennt man diese Drucker „DNA-Synthesizer”. DNA-Stränge werden mit Computer-aided Design (CAD) Software designt, ausgedruckt, in genetisch modifizierte Zellen eingebaut und so „zum Leben“ erweckt. Auf diese Weise lassen sich neue Organismen „ausdrucken”.

philou.: Darin haben Sie ein Zitat von Ernst Cassirer (1944) verwendet, das folgendermaßen lautet:

„Der Mensch lebt in einem symbolischen und nicht mehr in einem bloß natürlichen Universum. Sprache, Mythos, Kunst und Religion sind Teile dieses Universums. Sie sind die bunten Fäden, die das Symbolnetz weben, das verknotete Gewebe menschlicher Erfahrung. Jeder menschliche Fortschritt im Denken und in der Erfahrung verfeinert und verstärkt dieses Netz.”

G: Genau, das ist mein Lieblingsphilosoph.

philou.: In diesem Zitat geht es auch um Sprache. In welcher Beziehung steht Ihrer Meinung nach Sprache zu Wissenschaft? Können Sie auf die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Disziplinen eingehen?

G: Ich habe natürlich einen sehr speziellen Blick auf Sprachen und Wissenschaft. Im Popperschen Sinne ist Wissenschaft ein System aus Sätzen, von dem andere Sätze abgeleitet und überprüft werden können. Klar machen Wissenschaftler Experimente, aber letztlich müssen die daraus resultierenden Erkenntnisse sprachlich artikuliert werden; etwa in Form eines Artikels, anderer Publikationen oder abstrakter als Theorien oder Annahmen. Üblicherweise sind diese mathematisch formuliert und nun wird es interessant: Ein Großteil des Wissens der Wissenschaft wird nun über Computer in sogenannte Programmiersprachen übersetzt oder mit Programmiersprachen in Algorithmen umgeformt. Dann folgt die Anwendung und eine Konkretisierung über 3D-Technologien. Ergo bekommt Sprache über den Computer eine wirkmächtige Möglichkeit, die es vorher in dieser Form nicht gab.

So gesehen ist es nicht mehr das Sprechen über etwas, sondern ich kann Sprache operativ so umsetzen, dass man tatsächlich in dieser formalen Art von Sprache die Wirklichkeit materiell verändern kann. Und gerade das ist das Faszinierende an der Funktionsweise von 3D-Drucktechnologien. Das Zitat von Cassirer habe ich deswegen verwendet, weil die Simulation für mich eine neue symbolische Form der Sprachnutzung darstellt. Einerseits macht er die Unterscheidung zwischen Mythos und Sprache im Sinne von Bedeutung. Andererseits könnten wir in Bezug auf die Wissenschaft noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass durch den Computer Sprache operativ anders anwendbar wird. Cassirer hat diese Tendenz schon 1922 in seinem Buch „Substanzbegriff und Funktionsbegriff” sehr früh erkannt. Darüber sollten wir mal ein Seminar halten.

philou.: Um nochmal genauer auf die Beziehung von Wissen und Wissenschaft einzugehen, möchten wir Sie fragen, wie Wissenschaft Wissen überhaupt produziert. Dahingehend wäre es wohl sinnvoll, kurz auf den Forschungsprozess selbst einzugehen und sich die Frage zu stellen, warum Wissenschaft gegenwärtig so oft in der Kritik steht. Ist Wissenschaft zu intransparent und unverständlich geworden, oder was würden Sie aus der Perspektive einer Wissenschaftlerin dem entgegnen?

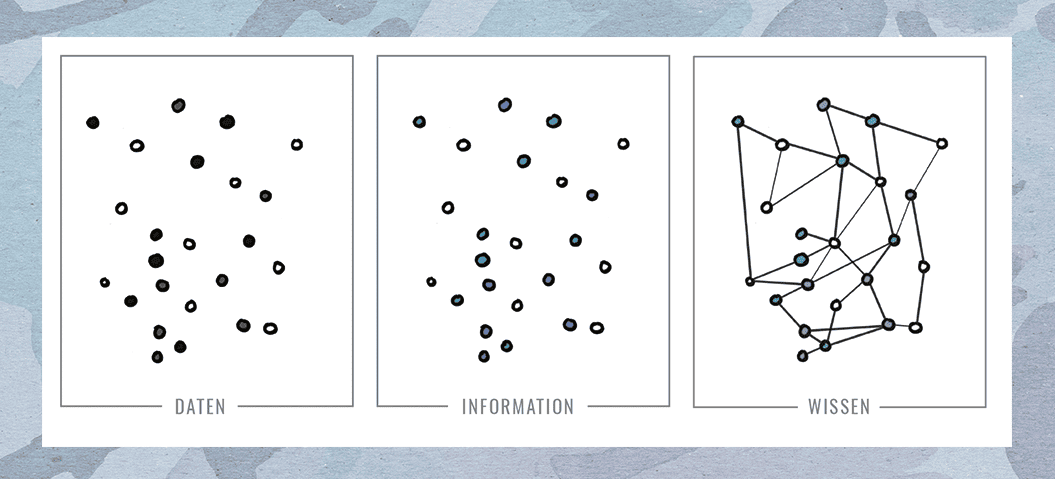

G: Wissenschaft hat im wörtlichen Sinn als Wissen schaffende Institution einen engen Bezug zu neuem Wissen. Wenn wir nun einen Schritt weitergehen und uns fragen, was neues Wissen ist, dann wird es schon schwieriger. Wie dann Wissensfortschritt in der Wissenschaft funktioniert, ist nur grob zu skizzieren. Es gibt keine echte Theorie, die dies fundiert erklären könnte. Ich versuche Ihnen dennoch eine Antwort zu geben: Wissenschaft ist ein Unternehmen, das in einer sehr konzipierten Art und Weise, diese Forschungsprozesse gestaltet hat, um neues Wissen zu generieren. Es gibt Regeln, sogenannte Peer-Review Verfahren, die die Qualität wissenschaftlicher Ergebnisse sichern sollen. Durch diese und andere Organisationsformen ist Wissenschaft in der Lage, sehr zuverlässiges Wissen zu bilden.

Einerseits gibt es zwar Skeptiker, die den Forschungsprozess fundamental angreifen. Die sind jedoch eher in der Minderheit. Andererseits gibt es auch Personen, die mit dem System der Wissenschaft etwas lockerer umgehen, indem sie beispielsweise Arbeiten plagiieren. Ich würde noch ein Beispiel vom Rand der Wissenschaft geben wollen, was die Problematik veranschaulichen soll. In der Klimaforschung sind Forscher oft mit Klimaskeptikern konfrontiert. Aber alleine anhand der Tatsache, wie diese Klimareports erstellt werden, kann man schnell beobachten, dass die Kritik der Klimaskeptiker nicht fundiert ist. Klimareports sind hoch demokratische Publikationen. Es werden viele Forscher mit einbezogen, jeder Kommentar wird beantwortet und überprüft. Am Schluss sind alle Regierungen mit allen Vertretern von Wissenschaft und Politik in diese Prozesse involviert. Das sind unglaublich faszinierende Dokumentationen.

philou.: Frau Prof. Dr. Gramelsberger, wir danken Ihnen für dieses spannende Interview und hoffen, dass unsere Leser etwas über dieses voraussetzungsreiche Thema des Wissens gelernt haben.