Wir leben in einer Zeit der Information und der Desinformation. Mit nur einem Klick erreichen uns tausende von Daten, Fakten, Auskünfte und Nachrichten über alle möglichen Themen, die wir uns vorstellen können. Ein derartiges Spektrum an Wissensquellen hat die Menschheit noch nie zuvor zur Verfügung gehabt. Gleichzeitig besteht auch die Gefahr, dass die Vielfalt des Wissens und ihrer Quellen ausgenutzt werden.

Die Digitalisierung und vor allem das Internet haben nicht nur unser Leben verändert, sondern auch die Art und Weise, wie wir an Wissen gelangen. Doch bis vor weniger als 50 Jahren befand sich das gesamte Wissen der Menschheit in Bibliotheken, und noch konkreter, in Enzyklopädien: Nachschlagewerke, die eine überschaubare Anordnung des Wissens einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Raumes beinhalten und diese Zusammenhänge verschriftlicht darstellen. Wie kann man aber das gesamte Wissen einer Zivilisation in vollem Umfang kategorisieren?

Der Philosoph und Mathematiker René Descartes fasste im 17. Jahrhundert die Gesamtheit aller Wissenschaften als ein organisches System auf: ein Baum des Wissens. In dieser Metapher sind die Wurzeln die Philosophie (damals Metaphysik genannt), der Stamm die Physik und die Äste alle anderen Wissenschaften.

Auch wenn der Baum des Wissens für den Großteil der Menschen nicht direkt zugänglich war, bedienen sich die meisten spätantiken und mittelalterlichen Enzyklopädien dieser Strukturierung des Wissens.

Wer sich das Wissen als Baum vorstellt, kommt durch immer spezifischer werdende Fragen an das Gesuchte: Von einem Stamm aus gelangt man zu jedem Zweig und der daran hängenden Frucht – unser Wissen. Baummodelle sind hierarchisch aufgebaut, das heißt: Jedes Element befindet sich auf nur einer Ordnungsebene, ist einer höheren Ebene untergeordnet und kann einem oder mehreren Elementen übergeordnet sein. Mit dem Begreifen unserer Welt beginnt folglich der Baum des Wissens zu wachsen. So wird das Wissen als ein einheitlich zusammenhängender Organismus verstanden.

Trotzdem wurde in der Neuzeit der Baum hinterfragt: Ludwig Wittgenstein belegte seine Unmöglichkeit. Sogar Diderot und d’Alembert, die Herausgeber der Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751), eines der Hauptwerke der Aufklärung, erkannten auch die Schwachstellen des Baummodells und versuchten, sie zu korrigieren.

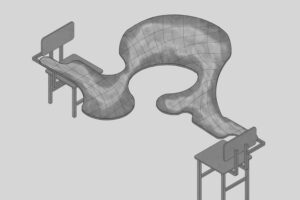

Eine der berühmtesten Alternativen kommt ebenfalls aus der Botanik: das Rhizom. Die Verwendung des Begriffs leitet sich von der Bezeichnung für Wurzelgeflechte von Pflanzen ab und wurde von Gilles Deleuze und Félix Guattamari in Capitalism and Schizophrenia entwickelt. Ein Rhizom ist eine Wurzelart, die in sich verworren ist. Im Gegensatz zum Baum, der in die Höhe wächst, bilden diese Wurzel ein Geflecht.

Die einzelnen Disziplinen setzen immer noch auf eine an der Metapher des Baumes angelehnte streng hierarchische Strukturierung bei der Kategorisierung ihrer Fachgebiete. Allerdings lässt sich auch nicht mehr bestreiten, dass die einzelnen Wissenschaften alle miteinander verknüpft sind. In diesem Zusammenhang werden daher Begriffe wie Interdisziplinarität wichtig, da sich sogar neue Fächer, wie die Biochemie oder Neurophysik, aus den einzelnen vernetzten Wissenschaftsteilen bilden.

Von Hierarchien möchte heutzutage kaum noch jemand etwas hören, der neue Trend heißt Vernetzung. Fachübergreifende Zusammenarbeit ist üblich geworden; zunehmend schließen sich Experten verschiedener Disziplinen zusammen und forschen im Verbund. Doch das Ziel ist heutzutage nach wie vor das gleiche wie vor Jahrhunderten: Die Frucht des Wissens am Ende des Zweiges auszukosten. Und den Baum weiter wachsen zu lassen.