Simone Paganini ist Professor für Biblische Theologie an der RWTH Aachen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich alttestamentlicher Schriften. Neben wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichte er in den letzten Jahren zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher rund um das Thema Bibel.

philou. Sie beschäftigen sich als Alttestamentler vordergründig mit antiken Texten, ihrer Analyse und Rezeption. Wie blickt ein solches Forschungsfeld auf ein modernes Thema wie das der Diversität?

Simone Paganini. Also Diversität – so, wie wir den Begriff heutzutage lesen – ist in der Tat ein modernes Konzept. Diverses Leben ist zwar auch in der Antike präsent, wird jedoch nicht thematisiert; die Gesellschaft selbst ist divers und diverser, als unbedingt aus den Schriften hervorgeht, mit denen wir uns beschäftigen. Ich denke da als Beispiel nicht an die Bibel, sondern an Aristoteles und an seine Ethik, die heute noch Grundlage für viele weitere Ethiken ist. Diese schrieb er für junge, griechische und freie Männer. Nun, vielleicht auch noch für ältere Männer, aber Frauen oder Gruppen, die aus anderen kulturellen Kontexten stammten, spielten dabei keine größere Rolle. Die Gesellschaft war demnach eigentlich diverser, als es anhand der Schriftstücke, die für einen bestimmten Adressatenkreis gedacht waren, deutlich wird.

Und in den Texten, die wir innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzung analysieren, besteht stets eine feste Vorstellung einer biblischen Gesellschaft. Nun, so ganz kann man nicht von einer biblischen Gesellschaft sprechen, weil wir es mit einer Textsammlung zu tun haben, die einen Entstehungszeitraum von gut 800 bis 900 Jahren hat. Die Gesellschaft veränderte sich in dieser Zeit natürlich auch. Aber grundsätzlich besteht das Grundmuster einer patriarchalischen Gesellschaftsstruktur, die auf der Figur des Vaters bzw. des Ehemannes basiert. Und um diese zwei Figuren dreht sich das ganze Drumherum – diese haben mehrere Frauen mit wiederum ihren Dienerinnen, mit mehreren Kindern und Sklaven. Die antike Gesellschaft ist also alles andere als homogen. Die Strukturen sind aber so starr, dass es innerhalb der Gesellschaftsebenen wenig Bewegung gibt. Es ist also in der Tat so, dass das Anliegen, welches mit unserer aktuellen Diversitätsdebatte einhergeht, sich in den Diskursen der antiken Welt so nicht widerspiegelt.

p. Sind denn dann überhaupt Spuren von Diversität in den Texten der Bibel zu finden?

SP. Tatsächlich. Auch wenn – oder gerade, weil – es innerhalb der antiken Gesellschaft nicht explizit thematisiert wird, gibt es viele Texte, die davon sprechen, und wenn wir diese Texte heute mit einer entsprechenden Sensibilität lesen, dann finden wir sehr wohl Stellen, die sich auf eine Art und Weise mit Diversität beschäftigen, die auch für uns interessant und relevant sein kann.

Die Frage nach Diversität ist nämlich auch stets eine anthropologische Frage und jede anthropologische Frage, die man der Bibel stellt, beginnt mit den ersten Seiten der Bibel, nämlich den Schöpfungserzählungen. Da gibt es die eine, in der Gott die Welt und den Menschen erschafft. Diese ist insofern spannend, als der Mensch an dieser Stelle quasi als Spezies auf die Bildfläche tritt, wie zuvor die Tiere des Landes. Die Geschlechterzuschreibung geschieht dabei recht unmittelbar: Der Mensch wird als Mann und Frau erschaffen. Jedoch ist das nicht die einzige Information, die einem gegeben wird. Gleichzeitig wird nämlich darauf verwiesen, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geformt ist. Hier wird es tatsächlich interessant: Zumeist wird der Gedanke der Ebenbildlichkeit verkürzt betrachtet und nur aus der Perspektive des Menschen gedacht. Was ist jedoch, wenn wir die Frage umdrehen und uns fragen, was es über Gott aussagt, wenn der Mensch seinem Ebenbild nachempfunden und damit männlich und weiblich ist? Damit haben wir – durch die feministische Exegese seit den letzten Jahrzehnten massiv thematisiert – die Frage nach Diversität in Gott genial repräsentiert. Gott ist nicht der alte Mann mit weißem Bart, sondern ein Gott, der gleichzeitig sowohl männlich als auch weiblich und weder noch ist. Das ist eine Überlegung, die ich im Kontext von Bibel und Diversität ungemein wichtig finde, weil es die Potenzialität Gottes aufzeigt und damit ein Spektrum eröffnet: Der Mensch kann als Ebenbild Gottes vieles sein – weiblich, männlich, beides oder nichts davon.

p. Sie sprachen von Schöpfungserzählungen – gibt es noch weitere?

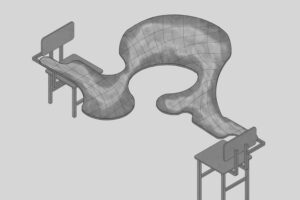

SP. Richtig, es gibt insgesamt zwei, die wir im Buch Genesis finden. Das Ganze wird nämlich noch spannender, wenn man sich die zweite Schöpfungserzählung dazu nimmt. Gott schafft in dieser aus der adamah (hebr.), also der Erde, einen adam. Damit wird häufig der erste Mann, also Adam, gleichgesetzt. Das passiert jedoch erst am Ende der Erzählung. Am Anfang haben wir einen adam aus der adamah, also einen Erdling aus der Erde und dieser ist geschlechtlich nicht konnotiert. Jetzt ist dieser Erdling jedoch einsam und Gott schafft aus der adamah Tiere, die ihm eine Hilfe und Gesellschaft sein sollen. Auch da haben wir einen interessanten Diversitätsgedanken, wenn es ein Urmaterial gibt, aus dem alles geschaffen ist – nicht nur Mensch, sondern auch die Tiere, was insbesondere im Bereich der Tierethik eine entscheidenden Denkanstoß liefert. Aber weiter mit der Geschichte: Der Erdling findet unter den Tieren niemanden, der ihm ähnlich ist, und was macht Gott? Er lässt den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen und nimmt die zela, also eine Seite (keine Rippe!) des Erdlings und schafft ein Gegenüber. Erst dann kommt es zu der geschlechtlichen Konnotation. Ganz zu Beginn steht also ein Urwesen, das weder noch und sowohl als auch ist.

Im Prinzip haben wir eine biblische Nacherzählung von dem, was wir bei Plato über die Kugelmenschen lesen können.

p. Haben wir die Bibel also stets falsch verstanden?

SP. Nun, die Bibel bleibt bei dieser Überlegung nicht stehen. Wir befinden uns dort am Anfang, es entwickelt sich ein klares Geschlechterbild innerhalb der antiken Gesellschaft und die Bibel als Schriftsammlung bildet nichts anderes als den Spiegel der Kultur, aus der sie stammt. Das Problem dabei ist, dass wir diese kanonisierten Schriften, von denen manche bis zu 2500 Jahre alt sind, als Muster verwenden, um unsere Gesellschaft zu gestalten. Die Bibel hat durchaus das Potenzial, zentrale Denkanstöße bei gesellschaftlichen Fragen zu liefern, jedoch muss man sich immer des Kontextes ihrer Entstehung bewusst sein.

p. Sie sprachen soeben davon, dass der Entstehungszeitraum der Bibel mehrere Jahrhunderte umfasst. Wenn wir also die inhaltliche Ebene verlassen und uns der formalen zuwenden: Welchen Einfluss nimmt eine derart große Zeitspanne auf eine so umfangreiche Schriftsammlung, insbesondere hinsichtlich der Frage nach Diversität und Vielfalt?

SP. Genau, wir haben mit der Bibel kein einzelnes Buch, sondern eine gesamte Sammlung von Büchern vorliegen. Diese sind zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Menschen geschrieben worden; mal von Einzelpersonen, häufiger von Autorengruppen. Wir haben also nicht nur ein großes Spektrum an verschiedenen Textgattungen – also von Liedern bis hin zu Gesetzestexten –, sondern auch ein plurales Bild von Anliegen, die man innerhalb dieser Texte transportieren wollte, und diese sind ganz oft auch einfach widersprüchlich. Beispielsweise gibt es Schriftstücke, die eine Ehelosigkeit postulieren und wiederum andere, die sich für Vielehen aussprechen. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass das eine besser ist als das andere. Beide Aussagen stehen wertfrei nebeneinander. Die Bibel bildet also keine lineare Entwicklung ab; es ist alles bunt und durcheinandergemischt, bedingt durch das Zusammenkommen unterschiedlicher historischer wie kultureller Kontexte. Deswegen darf man es sich nicht so leicht machen und einen dogmatischen Anspruch erheben. Wer also eindeutige Antworten sucht, wird in der Bibel nicht fündig werden.

Das Interview wurde geführt von Claudia Stenske

Über die Kugelmenschen

In der Rede des Aristophanes beschreibt Platon den Mythos von der ursprünglichen Natur des Menschen, die sich in zwei Aspekten von der heutigen Beschaffenheit unterscheidet. Zum einen existierten nicht nur zwei Geschlechter – also männlich und weiblich –, sondern auch ein androgynes, drittes Geschlecht. Zum anderen war der Urmensch kugelrund geformt, mit vier Armen und vier Beinen, voneinander abgewandten Gesichtern und zwei Geschlechtsteilen. Da die Menschen allzu sehr ihrem Machtstreben folgten, sahen die Götter sich gezwungen, sie zu halbieren und damit zu schwächen. So entstanden zweibeinige, aufrecht gehende Menschen, denen jedoch ihr Gegenstück fehlte. Damit wird das Begehren des Menschen näher erläutert und liefert einen Einblick in die Beziehungsgeflechte der antiken Welt. So drängt es den Teil des ehemals weiblichen Kugelmenschen zu seinem weiblichen Gegenstück, der männliche zu seinem männlichen Gegenstück. Wiederum der androgyne Teil fühlt sich zu seiner jeweils anderen – männlichen bzw. weiblichen – Hälfte hingezogen. (vgl. Manuwald 2012)

Manuwald, B. (2012): Die Rede des Aristophanes (189al-193e2). In: Horn, C. (Hg.): Platon. Symposion. Berlin: De Gruyter. S. 89–104.