„‚Risiko‘ ergo sum: Ich wage, also bin ich. Ich leide, also bin ich. Wer bin ich? Warum bin ich? Warum bin ich der, der ich bin, und nicht der, der ich auch sein könnte, also auch bin?“ (Ulrich Beck 2008)

„Bedrohung und Unsicherheit gehören schon immer zu den Bedingungen menschlicher Existenz“, schreibt Ulrich Beck (2008) in seinem Werk „Weltrisikogesellschaft“. Das menschliche Leben ist zahlreichen Krisenerfahrungen und Belastungen ausgesetzt, sodass einschneidende Lebensereignisse, Risiken und aversive Lebensbedingungen als unvermeidbare und teilweise inhärente Bestandteile sowohl individueller als auch gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse gelten (vgl. Fooken 2016: 14). In diesem Kontext gibt es verschiedene Vorstellungen und Theorien darüber, inwieweit der Mensch auf Belastungen und unerwartete Störungen reagiert oder reagieren kann. Wie können Menschen einschneidende Erlebnisse oder sogar existentielle Gefahren bewältigen, sodass sie nicht nur widerstandsfähiger werden, sondern auch positiv aus den Erfahrungen hervorgehen?

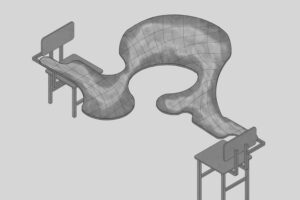

Im fachübergreifenden Diskurs ist Resilienz der Begriff, der sich dieser Frage annimmt. Ausgehend von der ursprünglichen Bedeutung des Resilienzbegriffes (Lateinisch resiliere = „zurückspringen“ oder „abprallen“) aus den Naturwissenschaften – hier beschreibt er die Fähigkeit eines Körpers oder Materials, nach einer elastischen Verformung durch Krafteinwirkung in die ursprüngliche Form zurückzukehren – hat sich das Verständnis dessen in den letzten Jahrzehnten bedeutend gewandelt und wird auf zahlreiche Disziplinen übertragen. (vgl. Scharte/Thoma 2006: 125f.)

“Resilience is not only about being persistent or robust to disturbance. It is also about the opportunities that disturbance opens up in terms of recombination of evolved structures and processes, renewal of the system and emergence of new trajectories. In this sense, resilience provides adaptive capacity that allow for continuous development, like a dynamic adaptive interplay between sustaining and developing with change.” (Folke 2006)

Im wissenschaftlichen Kontext wurde der Resilienzbegriff erstmalig in der Entwicklungspsychologie verwendet und insbesondere in den 1970er Jahren verstärkte sich das Interesse an Fragestellungen zu menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Durch die bereits in dieser Zeit durchgeführte resilienzorientierte Kauai-Studie von Werner und Smith (2001) wurde der Einfluss widriger Lebensumstände in der Kindheit auf den Erfolg im späteren Leben untersucht. Die grundlegende Erkenntnis dieser Studie war, dass trotz widriger Umstände eine positive Entwicklung des Kindes möglich sein kann. Demnach implizieren negative Voraussetzungen nicht zwangsläufig eine negative Entwicklung. (vgl. ebd.; Fooken 2016: 37f.; Scharte/Thoma 2016: 125f.) Wichtig ist hierbei die Abgrenzung zur Traumabewältigung: Resilienz und Trauma verhalten sich komplementär zueinander – Trauma basiert auf einer Verletzbarkeit, die bereits erlebt wurde, während Resilienz die Kompetenz beschreibt, Traumata zu verhindern. (vgl. Graefe 2016)

[su_box title=“Definitionen nach C.G. Jung (vgl. Rauthmann 2017)“ title_color=“#809e89″ class=“fancy article-infobox-40-right small-text“]

Psyche – Gesamtheit aller psychischen Vorgänge

Selbst – Zentrum, das psychische Systeme integriert und Persönlichkeit stabil und einheitlich macht

Individuation – Ständige (Weiter-)Entwicklung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und Individualität

[/su_box] Ähnliche positive Implikationen zu dem Resilienzkonzept sind in einigen psychodynamischen Ansätzen der Persönlichkeitspsychologie zu finden, wie beispielsweise nach Carl G. Jung (1875–1961) oder Erik H. Erikson (1902–1994). Entgegengesetzt zu den Freudschen Lehren wurden hier soziale Beziehungen und die Autonomie des Ichs in der Persönlichkeitsentwicklung fokussiert – Determinismus sowie Pessimismus verloren somit ihre Bedeutung, was hinsichtlich des Resilienzbegriffes zentral ist. Für Jung war die entscheidende Triebkraft menschlichen Verhaltens eine allgemeine psychische Energie. Weiterhin geht sein Ansatz von einem seelischen Wachstumspotential aus, das sich in einem lebenslangen Individuationsprozess entfalten kann. Die Menschen seien nicht dauerhaft von frühkindlichen Ereignissen determiniert, sondern ebendiese haben ein erhebliches Potential für Entwicklungsprozesse. (vgl. Rauthmann 2017; vgl. Fooken 18f.)

Erikson konzentrierte sich in seiner entwicklungspsychologischen Forschung auf das Ich bzw. auf die Suche sowie Ausgestaltung der Ich-Identität. Nach Erikson sei eine Person dann gesund, wenn sie eine starke Ich-Identität ausgebildet habe und diese aufrechterhalten könne. Seine psychosoziale Entwicklungstheorie basiert auf acht potentiellen psychosozialen Krisenerfahrungen, die die Ich-Entwicklung über die Lebensspanne kennzeichnen. Jede der acht Phasen beschreibt eine Krise zwischen zwei miteinander in Konflikt stehenden Polen (z.B. Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen), die bewältigt werden muss, da sie die Lösungsmöglichkeit für die nächste Krise darstellt. Jede Krise ergibt sich aus neu gewonnenen Fähigkeiten und Einsichten sowie sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten. Die Phasenfolge (s. Tabelle 1) hat dabei universelle Gültigkeit.

In diesem Ansatz ist ebenfalls eine Bedrohung der psychischen Stabilität festzustellen – die entweder eine entwicklungsfördernde oder entwicklungshemmende Wirkung aufweisen kann. (vgl. Rauthmann 2017; vgl. Fooken 18f., 37f.)

Wesentlich für die Ausbildung von Resilienz ist die fünfte Krise und Phase der Adoleszenz nach Erikson: Identität vs. Identitätsdiffusion – Ich bin, was ich bin. Nach dem Ende der Kindheit beginnt die Jugend und damit eine entscheidende Lebensphase:

„Alle Identifizierungen und alle Sicherungen, auf die man sich früher verlassen konnte, [werden] erneut in Frage gestellt. […] Die Integration, die nun in der Form der Ich-Identität stattfindet, ist mehr als die Summe der Kindheitsidentifikationen. Sie ist das innere Kapital, das zuvor in den Erfahrungen einander folgender Entwicklungsstufen angesammelt wurde. […] Das Gefühl der Ich-Identität ist also das angesammelte Vertrauen darauf, daß der Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen anderer hat, eine Fähigkeit entspricht, eine innere Einheitlichkeit und Kontinuität aufrechtzuerhalten.“ (Erikson 1973)

Es bedarf eines Selbstwertgefühls, das nach jeder Krise erneut bestätigt werden muss. Insbesondere in dieser Phase muss sich eine Überzeugung ausbilden, dass der eigene Weg und die Zukunft erreichbar sind. Das Kind in der Phase der Adoleszenz muss aus jedem Lebensschritt ein aktives Realitätsgefühl entwickeln, das ihm bestätigt, dass sein individueller Weg der Bewältigung ein erfolgreicher ist. (vgl. Erikson 1973).

[su_box title=“Ich-Identität nach E. H. Erikson (vgl. Rauthmann 2017)“ title_color=“#809e89″ class=“fancy article-infobox-40-left small-text“] Ich bzw. Selbst, das bewusst erlebt wird und sich aus Interaktionen mit anderen Menschen entwickelt [/su_box] Begreifen wir nach Jung und Erikson Identität also nicht als Zustand, sondern als Prozess, folgt daraus, dass Identität sowohl gestaltet werden kann als auch niemals im Leben abgeschlossen ist. (vgl. Sautermeister 2018: 132) Wie bereits erläutert, basiert Resilienz auf zu bewältigenden Störungen und Krisen – Resilienz ist per se auf Krisen angewiesen. Erst in dem Moment, in dem das Individuum mit Störungen und Krisen konfrontiert wird, kann es auch die eigene Identität erkennen und darauf aufbauend weiterentwickeln. (vgl. Graefe 2016) Denn Krisen haben zwei Perspektiven: Einmal die Verdrängung und die Hinterfragung meiner selbst, sprich die Selbstreflexion. Ersteres führt zu Pathologien, letzteres bedeutet Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Der Begriff Resilienz kann entsprechend eine „vulnerabilitätsbewusste und krisensensible Perspektive für Identitätsbildung und Identitätsarbeitsfähigkeit“ bieten (Sautermeister 2018: 136). Ebenso basiert er auf der Annahme, dass Menschen grundsätzlich Mechanismen besitzen, auf unvorhergesehene Störungen reagieren zu können: indem sie durch Anpassungs- oder Transformationsprozesse nicht nur funktionsfähig bleiben (oder werden können), sondern vor allem Impulse für eine Entwicklung erlangen, um letztlich die eigene Anpassungsfähigkeit zu stärken. (vgl. ebd.; vgl. Folke et al. 2010)

Ausgehend von der Annahme, dass die Verletzbarkeit und Zerbrechlichkeit konstitutionell im Leben des Menschen und im Menschen selbst verankert sind, ist fraglich, inwieweit wir unerwarteten Störungen angemessen entgegentreten (vgl. Sautermeister 2018: 129f.). Die meisten Ereignisse der Kindheit scheinen unverarbeitet (und sind schlimmstenfalls verdrängt), da uns niemand dabei geholfen hat, uns ihnen anzunehmen, sie zu reflektieren und daraus zu lernen. Eine aktive Aufarbeitung und Reflexion der eigenen Entwicklung kann uns jedoch letztlich dabei helfen, resilienter zu werden und die eigene Identität mitzugestalten.

Auf der Suche nach einem Leben ohne Verletzlichkeit, verlieren wir uns bei der zwanghaften Suche nach Schutz und Stabilität. Die illusorische Vorstellung eines stabilen und krisenfreien Lebens hält uns am Ende davon ab, Krisen und Belastungen entgegenzutreten und sie zu bewältigen. Auf diese Art verneinen wir das Leben selbst – eine Bejahung des Lebens heißt, es mit all seinen Widrigkeiten anzunehmen und zu lieben.

Quellen

Beck, U. (2008): Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 5. Auflage 2017.

Erikson, E. H. (1973): Identität und Lebenszyklus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 28. Auflage 2017.

Folke, C. (2006): Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. In: Environmental Change 16. Jg. 2006/03. S. 253–267.

Folke, C.; Carpenter S. R.; Walker, B.; Scheffer, M.; Chapin; T.; Rockström, J. (2010): Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability. In: Ecology and Society. 15. Jg. 2010/04.

Fooken, I. (2016): Psychologische Perspektiven der Resilienzforschung. In: Wink. R. (Hg.): Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 13–45.

Graefe, S. (2016): Grenzen des Wachstums? Resiliente Subjektivität im Krisenkapitalismus. In: psychosozial. 39. Jg. 2016/143. S. 39–50.

Rauthmann, J. F. (2017): Persönlichkeitspsychologie: Paradigmen – Strömungen – Theorien. Wiesbaden: Springer Verlag.

Sautermeister, J. (2018): Selbstgestaltung und Sinnsuche unter fragilen Bedingungen. Moralpsychologische und ethische Anmerkungen zum Verhältnis von Resilienz und Identität. In: Karidi, M.; Schneider, M.; Gutwald, R. (Hg.): Resilienz. Interdisziplinäre Perspektiven zu Wandel und Transformation. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 127–140.

Scharte, B.; Thoma, K. (2016): Resilienz – Ingenieurwissenschaftliche Perspektive. In: Wink. R. (Hg.): Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 123–149.

Werner, E. E.; Smith, R. S. (2001): Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery. New York: Cornell University Press.

| Psychosoziale Krise | Psychosoziale Modalitäten | |

| I | Vertrauen vs. Misstrauen | Ich bin, was man mir gibt |

| II | Autonomie vs. Scham und Zweifel | Ich bin, was ich will |

| III | Initiative vs. Schuldgefühl | Ich bin, was ich mir zu werden vorstellen kann |

| IV | Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl | Ich bin, was ich lerne |

| V | Identität vs. Identitätsdiffusion | Ich bin, was ich bin |

| VI | Intimität und Solidarität vs. Isolierung | Ich bin, was ich liebe |

| VII | Generativität vs. Stagnierung und Selbstabsorption | Ich bin, was ich bereit bin, zu geben |

| VIII | Integrität vs. Verzweiflung | Ich bin, was ich mir angeeignet habe |

Psychosoziale Krisen im Lebenszyklus nach Erikson (1973)